Lob der Fuge

Alles andere als Nichts: Die Fuge ist unerlässliches Gestaltungselement in Architektur und Design, sie trennt und verbindet, sorgt für Präzision und Atmosphäre. Im Kontext aktueller Debatten um Recycling und Wiederverwendung gewinnt die Fuge jetzt ganz neue Relevanz.

Text: Markus Frenzl

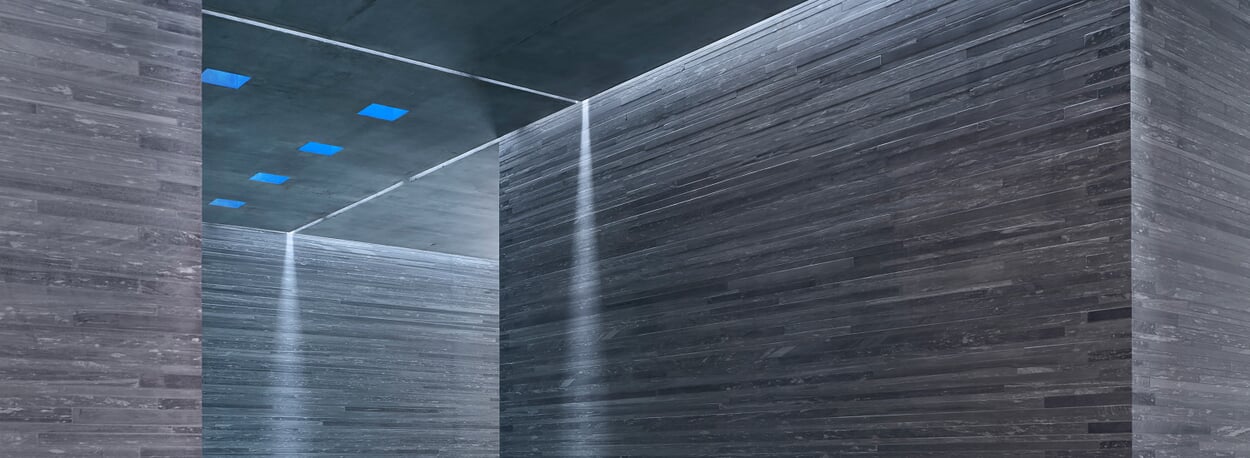

Bevor 1996 in Graubünden die Therme Vals eröffnet wurde, so erzählt man es unter Architekturfans, habe der qualitätsversessene Schweizer Architekt Peter Zumthor dafür gesorgt, dass ganze Gebäudeteile neu gebaut werden mussten: Eine umlaufende Fuge war nicht exakt aufeinandergetroffen. Der monolithische Bau, der bereits zwei Jahre nach seiner Eröffnung unter Denkmalschutz gestellt wurde, lebt vor allem von den Fugen in den Decken und zwischen den raumbildenden Blöcken, die mit horizontal geschichteten Platten aus grüngrauem Valser Gneis verkleidet sind. Die präzise gesetzten Lücken sind einerseits statisch erforderlich, sorgen als glasbedeckte Lichtfugen aber auch für das Spiel des einfallenden Tageslichts, das dem Innenraum erst seine charakteristische Struktur verleiht.

Was für manche wie ein banaler Zwischenraum, wie das bloße Nichts erscheint, ist in Architektur und Design eines der wichtigsten formalästhetischen Elemente: Fugen verbinden oder trennen die verschiedenen Bereiche und Materialien eines Entwurfs, sie gliedern als Licht- oder Schattenfugen Volumen und verleihen Struktur, sie sorgen für Präzision oder auch Uneindeutigkeit. In der „Theorie der Produktsprache“ spielt die Fuge eine gewichtige Rolle: Als Anzeichen visualisiert die Ausprägung einer Schattenfuge beispielsweise bei einem Drehschalter, ob er sich nur drehen oder auch drücken lässt. Wir deuten täglich Dutzende Male anhand der Fugen, wie fest wir einen Knopf drücken müssen, wie lose oder stabil Elemente miteinander verbunden sind, in welche Richtung sich eine Tür öffnen lässt oder wie sauber ein Produkt gefertigt ist. Fugen vermitteln Informationen und machen die Dinge greifbar und „menschlich“.

Die Faszination für die präzise gesetzte Fuge hat in den letzten Jahren wieder zugenommen.

Ob die verschiedenen Elemente eines Entwurfes sichtbar oder unsichtbar miteinander verbunden werden, kann als eines der großen Themen der Designmoderne des frühen 20. Jahrhunderts gelten: Die Verbindung zweier Holzflächen mit Schwalbenschwanz- oder Fingerzinken war vorher selbstverständlich unter Furnier verborgen worden. Nun wurde die Konstruktion – unter der bekannten Maxime, dass die Form der Funktion zu folgen habe – dagegen selbstbewusst und durchaus auch provokativ gezeigt. So wurden etwa die betont einfachen Holzhocker aus den 1950er-Jahren von Le Corbusier oder der „Ulmer Hocker“ von Max Bill, Hans Gugelot und Paul Hildinger mit ihren offenen Zinkungen zu Statements der Moderne. Der Begriff der „Materialgerechtigkeit“ verweist schon im 19. Jahrhundert auf den Anspruch, Materialien so zu verarbeiten und miteinander zu verbinden, wie es ihren innewohnenden Materialqualitäten entspricht – und diese Verbindung auch entsprechend sichtbar zu machen. Umso mehr kann es als späte Provokation gegenüber den Ideen des Funktionalismus verstanden werden, wenn die niederländische Designerin Hella Jongerius die beiden Einzelteile ihrer um 2000 entworfenen Vasen „Long Neck Bottle“ oder „Groove Bottle“ kurzerhand mit „Fragile“-Klebeband verbindet, weil Glas und Keramik sich durch ihre unterschiedlichen Schmelzpunkte nicht miteinander verbinden lassen.

Und dennoch hat die Faszination für die Details einer perfekten Verbindung, für die präzise gesetzte Fuge in den letzten Jahren wieder zugenommen. Wenn die dicke Silikonwurst an unseren Waschbecken standardmäßig die letzte Lücke schließt, wird für uns eine meisterlich ausgeführte Fuge wieder zum subtilen Code einer verloren geglaubten Handwerksqualität. Nicht selten sieht man deshalb eine Architektin oder einen Designer in öffentlichen Gebäuden über eine besonders gelungene Verbindung von zwei Materialien streichen. Oder man kann beobachten, wie sie neugierig auf dem Boden knien, um die Fuge zu bewundern, die sich dort zwischen Wand und Boden auftut, wo in normalen Wohnungen nur eine Standard-Sockelleiste den ausgefransten Rand eines eilig verlegten Parketts oder einer Trockenbauwand kaschiert.

Eine Kunst für sich: traditionelle Holzverbindungen

Erst das Fugenbild entworfen, dann die Fliese: Kollektion „Bottone“ von Ronan Bouroullec für Mutina

Schönheit der Verbindungen: das ehemalige Olivetti-Geschäft von Architekt Carlo Scarpa in Venedig

Die Fuge visualisiert, dass sich die Materialien eines Produkts trennen und recyceln lassen.

Wir begeistern uns in Instagram-Reels für die unfassbare Präzision japanischer Holzverbindungen, bei denen die Fugen im letzten Moment des Zusammenfügens vollständig verschwinden. Wir entdecken die Schönheit der Verbindungen in den Entwürfen von Carlo Scarpa aus den 1950er- oder 1960er-Jahren neu, wie etwa bei seinem berühmten Olivetti-Showroom in Venedig, wo dem Zwischenraum ebenso hohe Wertschätzung zuteil wird wie den edlen Materialien. Oder wir sind fasziniert davon, dass der französische Designer Ronan Bouroullec für Mutina zuerst das Fugenbild entworfen hat, bevor daraus seine Fliesenkollektion „Osso & Bottone“ entstand. Auch im Kontext von Nachhaltigkeitsthemen erfährt die vermeintlich unscheinbare Fuge neue Aufmerksamkeit: Ihr kommt die Aufgabe zu, unmissverständlich zu visualisieren, dass sich die verschiedenen Elemente oder Materialien eines Produkts trennen und sortenrein recyceln lassen. Oder dass ein Produkt bewusst modular aufgebaut ist, dass es sich erweitern oder austauschen lässt. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wird nicht nur eine sichtbare Verschraubung, sondern auch eine Fuge zum Zeichen von Demontierbarkeit oder Reparierbarkeit. Und so wird die Fuge in unserer Zeit erneut zum Qualitätsmerkmal, eine Lücke zum Ausdruck bewusster Gestaltung und der Schönheit des Zwischenraums.

Bilder: Fabrice Fouillet, Gerrit Schreurs, Alamy / Fergus Coyle, Andrea Osti, Mutina / Gerhardt Kellermann

Passend dazu

Ulmer Hocker Max Bill

Der Ulmer Hocker wurde 1955 von Max Bill, dem ersten Direktor der Ulmer Hochschule für Gestaltung, in Zusammenarbeit mit Hans Gugelot und Paul Hildinger für die Student*innen ebendieser Hochschule entworfen. „Zwei senkrechte Bretter, ein waagerechtes, die drei fest verzahnt, von einem runden Holzstab unten zusammengehalten“, so beschrieb ein Zeitgenosse das Konstruktionsprinzip des Hockers. Dergestalt sollte er als Sitz, Beistelltisch, Regal und Tragehilfe für die beim Studium benötigten Bücher dienen. Das tut er noch heute. Er wird in der Schweiz gefertigt, die Materialien sind die gleichen wie beim Original.

Mehr wissenswertes

Bei Vintagemöbeln ist sie willkommen, bei Gegenständen aus Kunststoff eher nicht: Patina erzählt Geschichten vom Vergangenen und stärkt unsere Bindung an Objekte.

In der Halle, im Cluster oder gar im Haus aus dem Drucker – das sind nur drei von vielen Antworten auf die brandaktuelle Frage, wie das Wohnen der Zukunft aussehen könnte.

Zeit für ein Gedankenspiel! Was wäre, wenn Kunststoffe eine wertvolle Ressource wären – und nicht schier endlos und billig verfügbar?