Gesten später Gerechtigkeit

Die Heroinnen der Moderne nach vorn ins Rampenlicht: Zwei aktuelle Ausstellungen in Krefeld und Bern huldigen Charlotte Perriand und Anni Albers, und auch andere Designerinnen und Architektinnen des 20. Jahrhunderts bekommen so langsam die Sichtbarkeit, die viele ihrer männlichen Kollegen zeitlebens genießen durften.

Text: Jasmin Jouhar

Da stehen sie, zwölf Männer in Anzügen und Mänteln, mit oder ohne Hut. Walter Gropius, Wassily Kandinsky und Lyonel Feininger lässig mit Zigarette in der Hand. Zweite von rechts, die einzige Frau: Gunta Stölzl. Das berühmte Gruppenbild von 1926, aufgenommen auf dem Dach des Bauhausgebäudes in Dessau, zeigt die Meister der legendären Hochschule. Wie kaum ein anderes Dokument demonstriert das Foto in wohl ungewollter Eindeutigkeit: Vor hundert Jahren waren Architektur und Gestaltung eine Männerwelt, garniert mit ein paar weiblichen Randfiguren. Die Moderne war modern – aber eben nicht für alle. Während sich die Herren mit Glasfassaden, Stahlrohrsesseln und Manifesten für die Geschichtsbücher empfahlen, mussten Frauen um Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeit und Anerkennung kämpfen, am Bauhaus genauso wie anderswo in Europa oder den USA. Berüchtigt die Entscheidung von Bauhaus-Direktor Walter Gropius, weibliche Studierende nach dem Vorkurs in die Weberei zu schicken, die ab 1926 von eben jener Gunta Stölzl als Meisterin und Ausnahmefigur geleitet wurde. Hoffnungsvolle Talente verschwanden ganz aus der Designgeschichte oder spielten allenfalls Nebenrollen als „Assistentin von“ oder „Ehefrau von“. Auch die historischen Brüche des 20. Jahrhunderts trugen dazu bei, dass Frauen in Vergessenheit gerieten. Wie die Bauhäuslerin Otti Berger, die im Jahr 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Zudem erwies sich die Erzählung von der westlichen Moderne als heroische Schöpfung genialer weißer Männer als ziemlich dauerhaft, sie wirkt bis in die Gegenwart hinein. So vermarktet der Möbelhersteller Knoll International Klassiker wie den „Barcelona“-Sessel oder den „Brno“-Stuhl immer noch als Entwürfe von Ludwig Mies van der Rohe – obwohl Expert*innen heute annehmen, dass Mies die Möbel gemeinsam mit seiner damaligen Arbeits- und Lebenspartnerin Lilly Reich entwarf.

Die irische Architektin und Designerin Eileen Gray, fotografiert in den 1920er-Jahren von Berenice Abbott

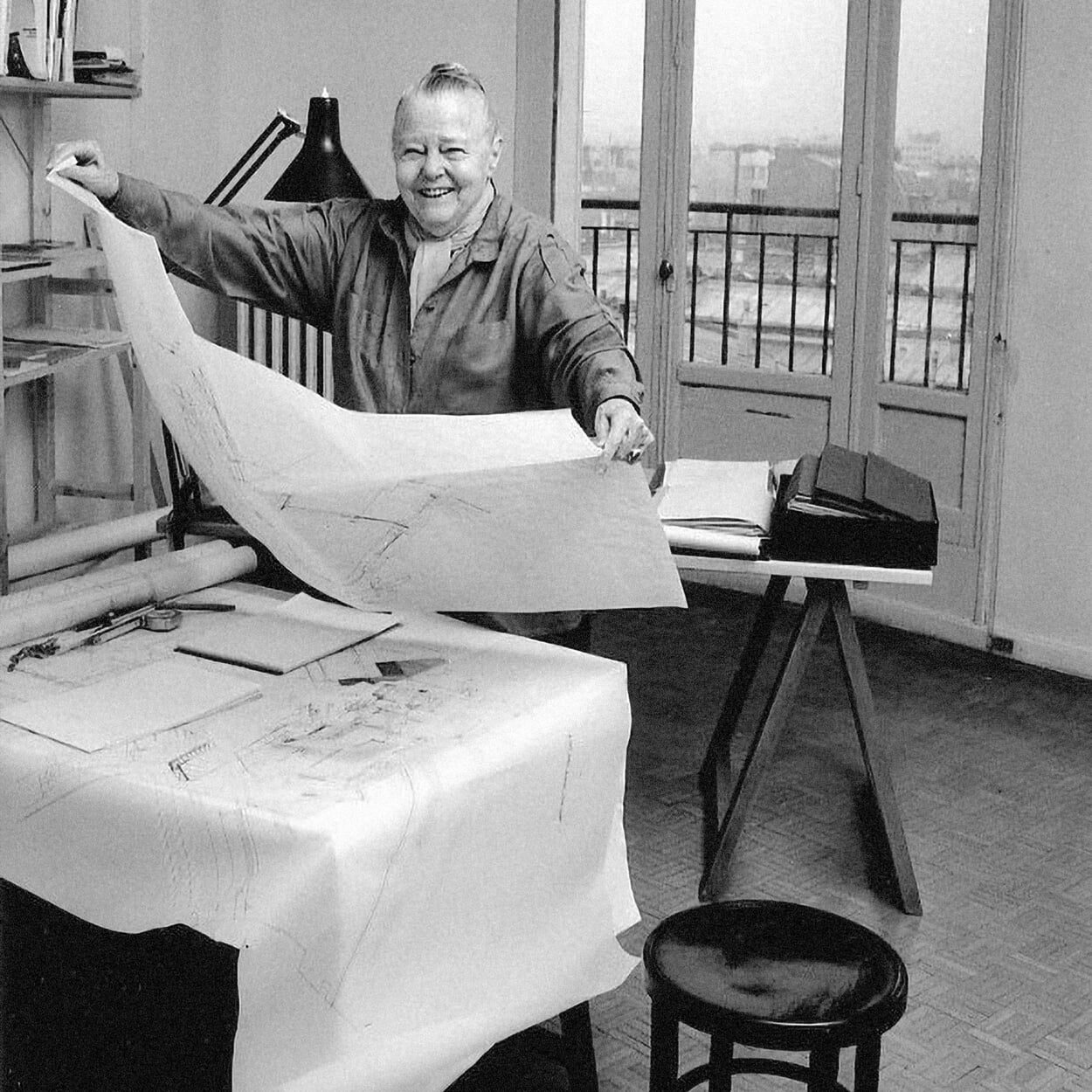

Architektin und Gestalterin Charlotte Perriand im Jahr 1991 in ihrem Atelier

Gruppenbild mit Damen: Meisterin Gunta Stölzl und ihre Schülerinnen 1928 auf der Bauhaus-Treppe

Doch nichts wärt ewig, und so hinterfragen Forschung und Institutionen seit einiger Zeit den Kanon und holen Architektinnen und Designerinnen nach vorn ins Rampenlicht. In Kopenhagen ehrte man kürzlich die dänische Designerin Nanna Ditzel mit einer Soloschau. Das Berliner Bauhaus-Archiv wiederum widmete Otti Berger vor zwei Jahren eine Ausstellung und dokumentierte erstmals umfassend ihr innovatives textiles Werk. Solche Gesten später Gerechtigkeit sind kein singuläres Phänomen der Gestaltung. Auch in der Kunstwelt präsentierten Galerien, Biennalen und Museen in den vergangenen Jahren vielfach vergessene und wiederentdeckte Künstlerinnen. Zuletzt fast schon im Mainstream angekommen ist die Rückschau in der Architekturwelt mit dem Dokumentarfilm „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“. Regisseurin Beatrice Minger spürt der Geschichte der irischen Architektin und Designerin Eileen Gray nach – und dem Drama um das von ihr 1929 an der Côte d’Azur gebaute Haus „E.1027“. Während Grays gläserner Beistelltisch mit demselben Namen „E.1027“ seit langem als Ikone der Moderne gilt, wird ihr Gesamtwerk erst jetzt gewürdigt.

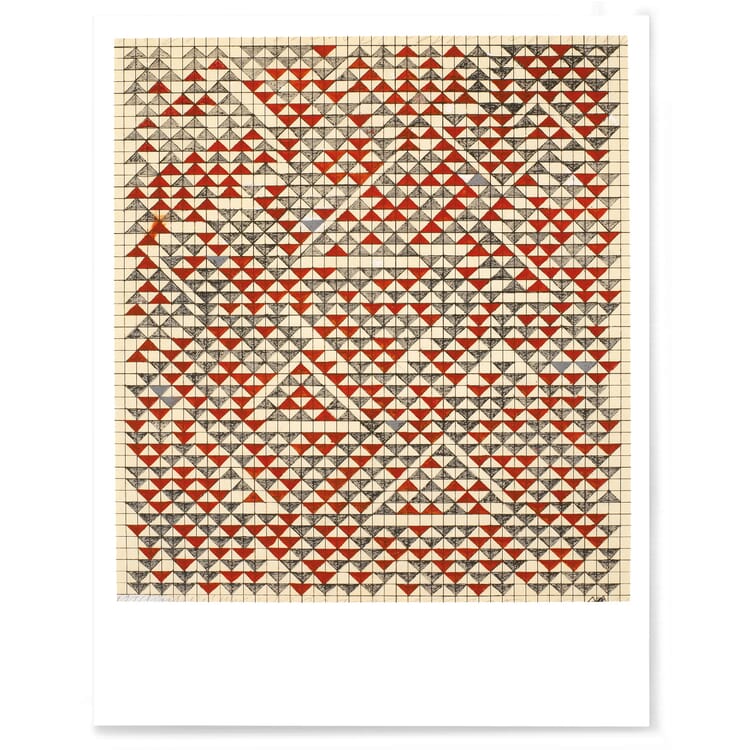

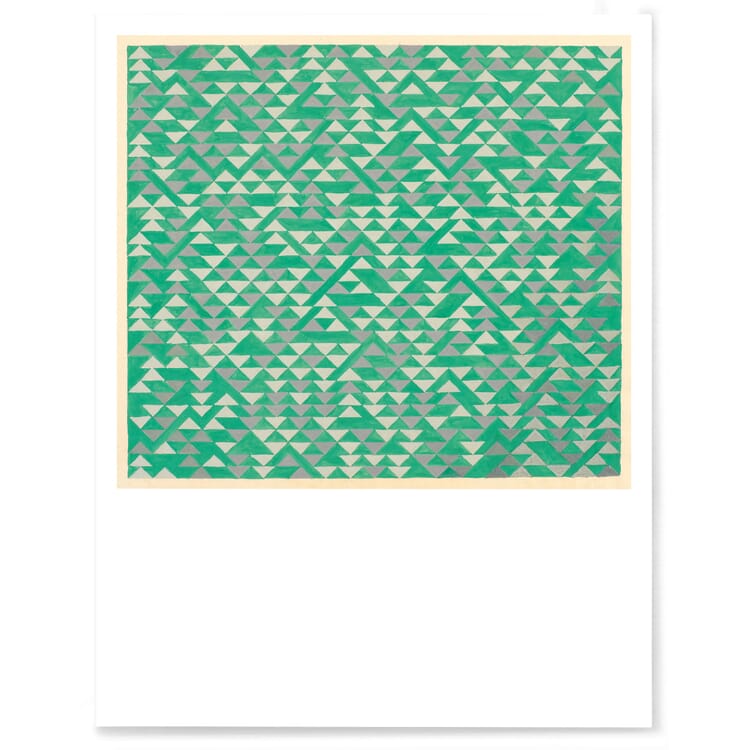

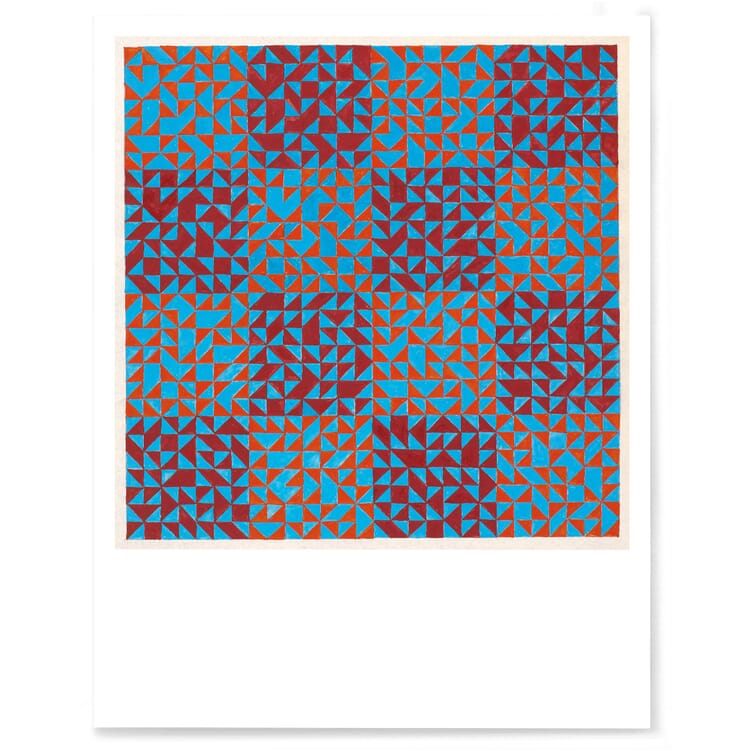

Aktuell wird zwei Frauen der rote Teppich der Aufmerksamkeit ausgerollt, deren Lebensgeschichten ebenfalls lange im Schatten von Männern lagen: Anni Albers und Charlotte Perriand. Das Zentrum Paul Klee in Bern zeigt vom 7. November bis zum 22. Februar 2026 eine umfassende Einzelausstellung über die Designerin und Künstlerin Anni Albers. Sie erfuhr zwar durchaus schon zu Lebzeiten Anerkennung, blieb aber doch die Frau ihres berühmteren Mannes Josef Albers, insbesondere in Deutschland. Die beiden hatten sich während ihrer Studienzeit am Bauhaus kennengelernt, auch Anni Albers trat gegen ihren Willen in die Weberei ein – entwickelte sich aber unter ihrer Mentorin Gunta Stölzl zu einer herausragendenTextildesignerin. Nach der Emigration des Paares in die USA wurde sie auch als Lehrerin am Black Mountain College zu einer einflussreichen Figur. Mit Relevanz offensichtlich bis in die Gegenwart. Neben der großen Berner Ausstellung gab es zuletzt mehrere Anni-Albers-Momente: Unter anderem legte das italienische Textilhaus Dedar eine auf ihren Entwürfen basierende Stoffkollektion auf.

Die zweite große Heroinnen-Ausstellung dieses Herbstes widmen die Kunstmuseen Krefeld der Architektin und Designerin Charlotte Perriand. Die Schau wird am 2. November eröffnet und läuft bis März 2026. Die Französin Perriand arbeitete in ihrer langen Karriere sowohl für und mit Le Corbusier und Jean Prouvé, zwei Granden der Architekturgeschichte der Moderne. Und doch ging sie einen eigenständigen Weg, etwa mit dem Großprojekt Les Arcs. Sie entwickelte das städtebauliche Konzept des französischen Wintersportortes und konnte mehrere Gebäude realisieren. Die Stahlrohrmöbel, die sie in den 1920er-Jahren mit Le Corbusier und dessen Cousin Pierre Jeanneret entwickelte, liefen allerdings lange unter dem Kürzel LC wie Corbusier und galten gemeinhin als seine Entwürfe. Mittlerweile verkauft der italienische Möbelhersteller Cassina die Stücke unter allen drei Namen. Eine besondere Pointe der Ausstellung in Krefeld: Nicht nur im Haupthaus, dem Kaiser-Wilhelm-Museum, sind Entwürfe von Perriand in originalen Stücken, Skizzen und Fotos zu sehen. Auch in der Dependance, dem von Ludwig Mies van der Rohe entworfenen Haus Lange, bekommt sie eine Bühne. Ein Zusammentreffen zweier Exponent*innen der Moderne auf Augenhöhe.

Es gibt übrigens noch ein anderes Gruppenbild aus dem Bauhaus, eines, das nicht ganz so bekannt ist wie die Aufnahme auf der Dachterrasse. Der Fotograf T. Lux Feininger hat es 1928 aufgenommen, es zeigt eine Gruppe von jungen Frauen lose über die Treppe des Dessauer Bauhausgebäudes verteilt. Es sind Gunta Stölzl und ihre Schülerinnen aus der Weberei, darunter auch Otti Berger. Sie wirken nicht so arriviert und selbstzufrieden wie die Meister auf dem Dach, dafür aber umso lebendiger und unternehmungslustiger. Es wäre doch schön, wenn diese Aufnahme ebenso repräsentativ für die Hochschule würde wie das Meister-Gruppenbild.

Bilder: Courtesy of the Western Regional Archives, State Archives of North Carolina, National Museum of Ireland / NMIEG. N, Wiki Commons, T. Lux Feininger

Drucke von Anni Albers

Mehr wissenswertes

Küchen sind Kulturgeschichte auf kleinem Raum. Ihre Gestaltung erzählt von technologischen Umbrüchen, sozialen Rollenbildern und sich wandelnden Idealen. Der Weg von der Frankfurter Küche der 1920er bis zur offenen Kücheninsel von heute ist lang – und aufschlussreich.

Farbe begegnet uns überall – auf Produkten, in Räumen, in der Stadt. Sie macht Oberflächen sichtbar – doch ihre Wirkung geht tiefer. Farbe organisiert und ordnet, löst Emotionen aus und vermittelt Botschaften, noch bevor ein Wort gesprochen ist.

Alles andere als Nichts: Die Fuge ist unerlässliches Gestaltungselement in Architektur und Design, sie trennt und verbindet, sorgt für Präzision und Atmosphäre. Im Kontext aktueller Debatten um Recycling und Wiederverwendung gewinnt die Fuge jetzt ganz neue Relevanz.